Projektdaten

| Kategorie | Nachwuchs |

|---|---|

| Art der Arbeit | Semesterarbeit, Entwurf |

| BetreuerIn | Alexander Lenk, Christoph Schubert |

| PrüferIn | Prof. Dr.-Ing. Christian Stoy |

| BearbeiterIn | Simon Theisen, Valentin Rombach |

| Studiengang/Hochschule | Universität Stuttgart, Architektur und Stadtplanung |

Ziel ist es, auf einer Industriefläche in der Gemeinde Dobromierz eine hochmoderne Produktionsstätte zu etablieren, die durch fortschrittliche Fertigungsprozesse, Digitalisierung und Automatisierung 4.0 die Effizienz und Produktivität maximiert. Hierbei sind nachhaltige Gebäudekonzepte, die CO₂-Neutralität anstreben, von zentraler Bedeutung, um den Ressourcenverbrauch zu minimieren und die Umweltbelastung zu reduzieren.

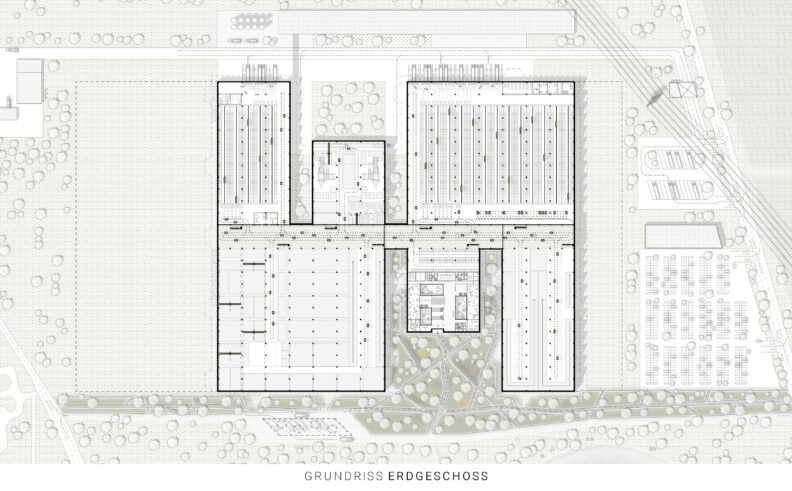

Städtebau

Der neue Produktionskomplex wird in einem neu erschlossenen Industriegebiet in Polen errichtet. Das Verwaltungsgebäude, das sich zurückspringend präsentiert, schafft eine prägnante Adresse und empfängt die Mitarbeiter entlang der neu gestalteten Campusader. Diese Struktur schafft eine klare Trennung und zugleich eine harmonische Verbindung zwischen den Verwaltungs- und Produktionsbereichen.

Konzept und Entwurf

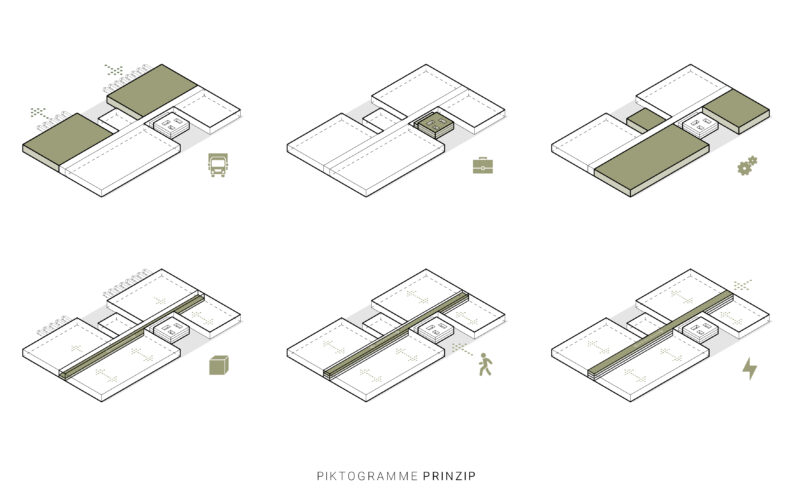

Das architektonische Konzept gliedert sich in drei Hauptbereiche: Logistik, Produktion und die so- genannte Spine, die als verbindendes Rückgrat fungiert. Der Materialfluss erfolgt auf der Gebäu- derückseite, wo Materialien in automatisierten Regalen erfasst, kategorisiert und zwischengela- gert werden. Fahrerlose Transportsysteme (FTS) transportieren diese Materialien durch die Spine zu den jeweiligen Produktionslinien im Erdgeschoss.

Die Mitarbeiter betreten den Komplex über die südliche Campusader, steigen eine Freitreppe hin-auf und verteilen sich von dort aus auf die verschiedenen Büros und Umkleideräume. Gewerbliche Mitarbeiter gelangen im ersten Obergeschoss der Spine zu ihren Arbeitsplätzen an den Produktionslinien. Die Spine dient hier sowohl als Verteilerweg für Mitarbeiter als auch als Standort für Sozialräume, Meisterbüros, produktionsnahe Arbeitsplätze und Teamzonen.

In der obersten Ebene verbindet die Spine die technische Gebäudeausrüstung mit der Produktionsstätte und dem Multifunktionsgebäude, was eine effiziente horizontale Verteilung von Material, Mensch und Energie ermöglicht. Vertikal erschlossen wird der Komplex über Treppen- und Aufzugskerne, die strategisch an Verkehrsknotenpunkten platziert sind. Die Campusader verbessert nicht nur die Erschließung des Gebäudekomplexes, sondern erhöht auch die Aufenthaltsqualität in diesem Industrie- und Produktionsumfeld. Ein Alleinstellungsmerkmal des Projektes ist der gemeinsame Eingang für alle Mitarbeiter, wodurch eine egalitäre Arbeitskultur ohne Hierarchieunterschiede zwischen Büro- und Werksmitarbeitern gefördert wird. Das Gebäude integriert verschiedene Funktionen, die sowohl den Mitarbeitern als auch der umliegenden Gemeinde zugute- kommen. So befindet sich das Restaurant im Erdgeschoss und ist für alle Mitarbeiter und Bewohner der Gemeinde zugänglich. Ein Kindergarten ist im zweiten Obergeschoss angesiedelt und ermöglicht den Kindern, die Produktionsprozesse sicher zu beobachten. Zusätzlich verfügen sie auf dem gleichen Geschoss über eine Außenspielfläche, wo sie sich zwischen den Aktivitäten ausruhen und spielen können. Diese Trennung der Funktionen auf verschiedenen Ebenen fördert eine organisierte und effiziente Nutzung der Räumlichkeiten.

Das Gebäude ist so konzipiert, dass es in zwei Richtungen erweitert werden kann, was zukünftige Wachstumspläne und Anpassungen erleichtert. Die Spine spielt dabei eine zentrale Rolle, da sie nicht nur als Verbindungsachse für Material- und Personenflüsse dient, sondern auch die Technikflächen integriert und somit eine flexible Anpassung der technischen Infrastruktur ermöglicht. Diese Planung gewährleistet eine langfristige Nutzbarkeit und Anpassungsfähigkeit des Gebäudes an sich verändernde Produktionsanforderungen und -technologien.

Nachhaltigkeit

Der Entwurf des neuen Produktionsstandorts betont eine enge Verbindung zur städtebaulichen Struktur sowie zur Natur. Das Konzept berücksichtigt sowohl ökologische Kriterien als auch das Wohlbefinden der Nutzer während ihres Tagesablaufs. Nachhaltigkeitsaspekte spielen eine zentrale Rolle im architektonischen Konzept und umfassen Energieeffizienz, Aufenthaltsqualität, Flexibilität und eine bedachte Materialauswahl.

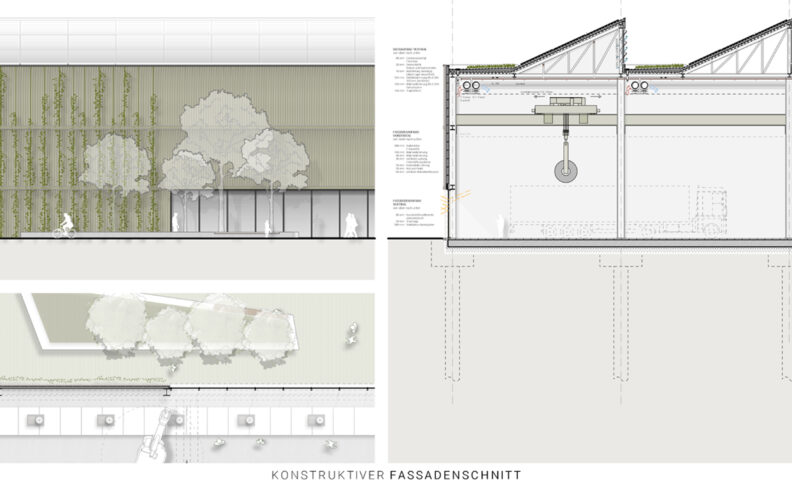

Ein wesentliches Merkmal des Entwurfs ist das bewusst inszenierte architektonische Spannungsfeld zwischen Offenheit und Geborgenheit. Die Transparenz der Fassade ermöglicht Blickbezüge nach außen, während die natürliche Lichtführung im Innenraum eine angenehme Aufenthaltsqualität unterstützt. Ein solches Raumkonzept fördert langfristig das Wohlbefinden der Nutzer und ihre Akzeptanz des Gebäudes.

Die Nachhaltigkeit wird durch die Wahl von Baumaterialien wie Holz und die Kombination mit ei- ner schlanken Stahlkonstruktion betont. Dies reduziert nicht nur den CO₂-Fußabdruck, sondern verleiht dem Gebäude auch eine warme und natürliche Ästhetik. Energieeffiziente Systeme wie Solarpaneele und eine hocheffiziente Gebäudehülle tragen zur CO₂-Neutralität bei, während die Nutzung von Regenwasser und ein ausgeklügeltes Abfallmanagementsystem zur Ressourcen-schonung beitragen.

Die architektonische Gestaltung des Gebäudes berücksichtigt auch die natürlichen Lichtverhältnisse und die energetische Effizienz. Ein nach Norden ausgerichtetes Sheddach verbessert die indirekten Lichtverhältnisse im Inneren und reduziert den Bedarf an künstlicher Beleuchtung. Das einheitliche Rasterdesign ermöglicht zudem eine flexible Anpassung an zukünftige technologische Entwicklungen zur weiteren Materialeinsparung.

Konstruktion

Das Gebäude basiert auf einer Stahlskelettkonstruktion aus recyceltem Stahl, die durch Fachwerkträger verstärkt wird. Diese Bauweise gewährleistet hohe Tragfähigkeit und ermöglicht flexible Grundrissgestaltungen sowie größere Spannweiten. Die Fachwerkträger sorgen für eine effiziente Lastenverteilung, einen geringen Materialverbrauch und erleichtern die Integration technischer Installationen.

Ein Merkmal der Konstruktion ist das modulare Design, das eine einfache und kosteneffiziente Erweiterung des Gebäudes in zwei Richtungen erlaubt. Dies ermöglicht es, die Produktionskapazitäten bei Bedarf schnell und unkompliziert zu erhöhen. Die Spine, als zentrale Versorgungsachse, ist so konzipiert, dass sie technische Gebäudeausrüstungen flexibel aufnehmen und anpassen kann, was eine optimale Integration der technischen Einrichtungen bei Erweiterungen garantiert.